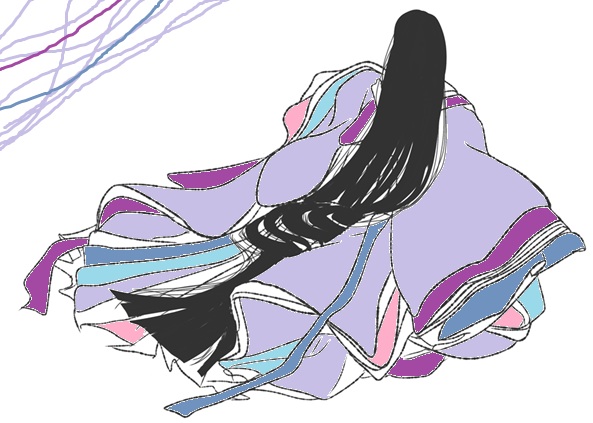

65. 恨みわび ほさぬ袖だに あるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ / 相模(さがみ)

(読み)うらみわび ほさぬそでだに あるものを こいにくちなむ なこそおしけれ

(訳)あなたを恨み、涙でかわく間もなく着物の袖が朽ちるのも悔しいのに、恋の噂のために私の評判まで落ちてしまうのが悔しくてなりません。

(解説)

・「~わぶ」は、動詞の連用形に付いて、その気力も失うの意味。「恨みわび」は「恨むのも疲れてしまった」

(作者)

相模(さがみ)。脩子内親王家(一条帝の皇女)に出仕し宮廷歌人として活躍。紫式部、和泉式部らと並び称された。相模守大江公資(きんすけ)の妻。

50代半ばで出席した歌合わせで詠まれた。それまでの恋愛経験を踏まえて詠んだ歌とされる。

父は源頼光で大江山の酒吞童子(しゅてんどうじ)を退治した伝説を持つ。