瑞沢カルタ部×🌺ハイビスカス

「夜をこめて」深作先生一番好きな歌。

瑞沢カルタ部×🌺ハイビスカス

「夜をこめて」深作先生一番好きな歌。

ちはや×レンゲ

太一いなくなる。千早泣く。。自分が「岩🪨」で太一の気持ちをずっと粉々に砕いてた。。

深作先生

「学びなさい。何でもいい。」

P79

ちはや歴史の勉強。

友達「『前九年の役』は何のこと?」

ちはや「平安時代後期の陸奥の豪族、安倍氏の反乱を平定した1051年から1062年の

東国で源氏が力を伸ばすきっかけの戦いだよねえ」

友達「平定に活躍したのは?」

ちはや「えーと、源頼義(よりよし)と源義家(よしいえ)」

清原元輔「契りきな」

「頭を晒すという屈辱を取り繕うことなく笑いで返した。私は元気が出ます。」

「元輔すごいっすね。千年前からハゲてる甲斐ありますね。」

「大江山」小式部内侍を思い出し、歌の意味も覚えてほしいと頼む。千早と太一(母の助け)がいなくても私なりに…。

定言命法

ちはやふる26巻。太一×彼岸花×アゲハ蝶

(この表紙も好き…。かっこいい。。)

ヒョロくん負ける。今の心情…。

99「人もをし」後鳥羽院(父)

100「ももしきや」順徳院(息子)貴族社会の終わりを歌う…。

太一告白「好きなんだ。千早」

そして離れていく太一…。

ちはやふる25巻。名人×朝顔

周防名人大学で女子にカルタ部誘われる。「あいみての」が好きで♡

目の病気が分かる。

知ることで光にいっぱいにも、闇でいっぱいにもなる歌。

周防名人VS原田先生

運命戦。25「名にしおはば」名と人があるから名人。

こだわりすぎたか原田先生。周防さんわざと取りに行ってお手付きを誘う。

ヒゲを剃った名人。原田先生のライバルの先生解説

「これはねえイヤですよ。失礼なやつというのは怖くないんです。油断が絶対あるから。でも礼儀正しい人間はやっかい。敬意は畏れです。周防くんはもう原田に油断しない。原田は名人を“名人”にしちまいましたね。。」

キョコタンが猪熊さんに「若い人の立ち止まりは種を埋めてるようなものだと思えるのよ」

(歌人、天野慶さんの短歌より「立ち止まりまた歩き出すこどもたち何かの種を埋めているのだ」)

ちはやふる24巻

クイーンしのぶの送り札は絵札、と桜沢先生が気付く。

「大江山」の小式部内侍と「音に聞く」の祐子内親王家紀伊は仲が良さそう…。

5「奥山に」の猿丸大夫は時代も離れてるし送られそう…。

みんなでワイワイ

16「立ち別れ」中納言行平「すぐ戻ってくるから僕のこと送ってもいいよ〜」

「寂しさに」良撰法師「いやっ。ワシは耐えられん」

24「このたびは」菅家「私はどこでも生きていきますよー」

12「天つ風」僧正遍照「小町ちゃんの隣に行きたい♡」

「大江山」小式部内侍:「男ってほんとどーしようもないわ」

「夜を込めて」清少納言:「ほんとよねー」

1「秋の田の」天智天皇「・・・・・みなさんうるさいねえ」

「きりぎりす」後京極摂政前太政大臣:むし・・

「あらざらん」和泉式部「会いたくって会いたくって死にそー」

ちはやふる23巻 菫ちゃん&筑波兄弟×山茶花

新VS原田先生「新鮮なりんごが甘さで干し柿に負けた感じ」周防さん談

「好きや千早」新が千早に告白。

「逢い見ての」

白い鳩を見て「きれい。なんか光ってるみたい」

知ってしまったら細胞が全部入れかわるような、

光があふれてきれいで昔の自分じゃなくなったって、新しいことが始まったって。

もみじ🍁の歌は6首。

5「奥山に」、17「ちはやぶる」、24「このたびは」、「小倉山」、「山川に」、「嵐吹く」

深作先生「チャンスのドアにはドアノブがない。自分からは開けられない。誰かが開けてくれたときに迷わず飛び込んでいけるかどうか。」

しのぶちゃん練習

台付の姫が並ぶとええなあ

持統天皇。2「春すぎて」

式子内親王。「玉の緒よ」

ちはやふる20巻。和菓子。

天皇内裏歌合。960年、村上天皇開催。判者は藤原実頼(さねより)。歌人12人、霞、桜、山吹、恋などをテーマに歌を詠みあった。

壬生忠見「恋すてふ」と平兼盛「しのぶれど」が屈指の名歌で、判者、講師(こうじ)、女房も決めかねたところ、村上天皇が「しのぶれど」とつぶやいて勝敗が決まった。

ちはやふる18巻表紙。先生方&紅葉になりかけ🍁&ぶどう

桜沢先生「変われる」ことは財産よ。

太一「おれこの秋は右手のお前に公式戦で勝つ」

駒野くん。一回も負けないで一日を終えるって変えるんだ人を。

かなちゃん「迷ったら自分の中に積もっていってほしいのはどっちか、そうやって選んでもいいんじゃないですか?」

深作先生。宿題。

「人生は人生用の地図がありそれはTSUTAYAで売ってない泣く」

「かささぎが渡してくれたあの声をお守りにしてかるたに向かう」

新VSしのぶ

人が崩れるのは長所からや

65「うらみわび」で新取る。

太一と千早の手を取って行ってしまった。

スミレちゃんにかなちゃんが51「かくとだにえはやいぶきのさしもぐさ さしも知らじな燃ゆる思いを」はいい歌ですね。百人一首を飴玉みたいに。。

「あなたはご存知ないのでしょうね。火のように燃え上がる私の思いを」

見るのが怖い千早。桜沢先生「これと決めた道で知らない方がいいことなんて一つもないわよ」

新、リラックス。千早ぶる。

復活してからこの1年1日も欠かさず500回の素振りをしてた。身体ができてきた。イメージに追いついてきた。

しのぶちゃん戻す。このニコニコメガネ。

ちはやふる16巻

ちはやふる15巻

筑波くん「つき」「つく」。「月を見てセンチメンタル」は正直分からないけれど得意札があれば強くなれる。

23「月見れば」は「大江」千里だからかなちゃんも得意。

澄み切った月の光を思わせる秀歌です。白楽天の漢詩を本歌取りした歌。

93「よのなかは」は永遠であれ。明。

83「よのなかよ」は道がない。暗。

太一の運命戦。

46「由良の門をわたる舟人かぢをたえゆくへも知らぬ恋の道かな」

由良の門は河口で川と海が出会う潮目。そこで楫(かじ)をなくしてしまった。行方のわからぬ恋。

駒野くん「有馬山」データで運命戦勝つ。

かなちゃん突き指。

「嘆けとて月やは物を思はするかこち顔なるわが涙かな」今の気持ちです。。西行法師はどんな気持ちで月を見上げたのでしょう。。

きょこたんの読み。

「おくやまにもみじ🍁ふみわけなくしか🦌の声聞く時ぞ秋は悲しき」映像が見える。

試合中千早に力が入ってた。かなちゃんがそっと手を置き一言。

「風そよぐ、ですね千早ちゃん」

(ここすごく好きなシーン。。読んでる方もフッと力が抜ける。)

「従二位家隆のこの一首が詠っているのは、清々しく暮れていく夏の最後の1日です。」

「未練たらたら悲恋系」の歌手が好き?な相手には

「契りおきし」「逢い見ての」、14「みちのくの」あたりをしっかり取る。

逢坂恵夢「朝ぼらけ 宇治の」を送る。(大山札)

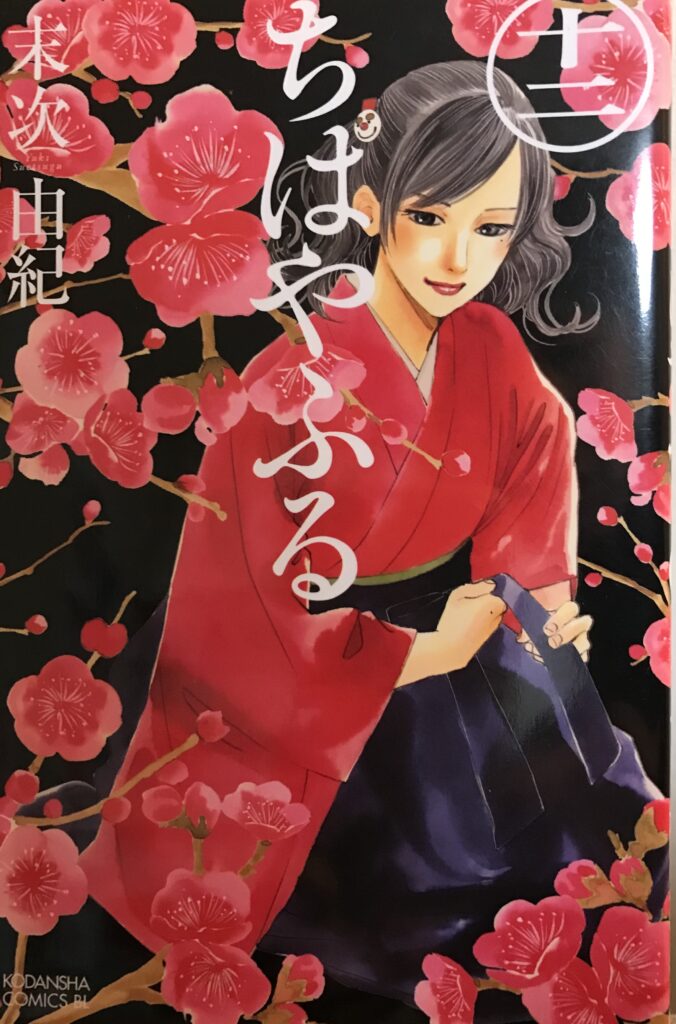

ちはやふる12巻の表紙が好き。色合いがよい。背景の黒と梅の赤のコントラストがキリッとしてて、しのぶちゃんに合ってると思う。

かなちゃん試合

10「これやこの」盲目の琵琶の名手、蝉丸が出たので→坊主をチェック

95「おほけなく」前大僧正慈園

8「わが庵は」喜撰法師

70「寂しさに」良撰法師

82「思ひわび」道因法師

85「夜もすがら」俊恵法師

47「やえむぐら」恵慶法師

ーーーーーーーーーーーーーーーー

38「わすらるる」右近が出たので

→女性をチェック

65「うらみわび」相模

60「大江山」小式部内侍

57「めぐりあいて」紫式部

92「わがそでは」二条院讃岐

クイズ研究会と対戦。オリオン座のベラトリックス。女戦士の星。

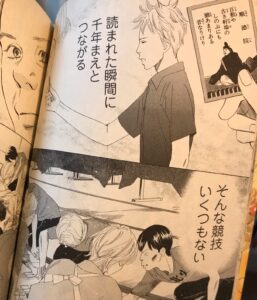

「読まれた瞬間に千年前とつながる。」100「ももしきや」順徳院。

北央と4人が運命戦。太一の気迫にヒョロくんお手付き(79「あきかぜに」太一のあきらめない攻めがヒョロくんを焦らせた。

「運命戦は運命じゃない」(😭泣く。)

最後の一句「朝ぼらけ ありあけの月と見るまでに」で、ちはや負ける。

古典の先生。夏目漱石「虞美人草」「愛嬌というのは自分より強いものを斃す(たおす)やわらかい武器」

・「荒ぶる」悪い神、不安定でグラグラのコマ

・17「ちはやぶる」正しい神、止まっているようなコマ、何が触れても弾き返される安定した世界、偏りなく集中

筑波くん、13「つくばねの」、23「月見れば」をモノにする。

新、お墓参り。海が見える。「わたの原」は「大海原」のこと。

76「わたの原 こぎいでてみれば」

11「わたの原 八十島かけて」

太一は自分に足りないのは「運」ではなく「実力」だと逃げずに思っている。

「実力がない」という思いを繰り返すと、取り憑かれる、努力を嘲笑う「才能がない」という思い。。

太一がヒョロくんに「あいつも自分を諦めない」

周防名人。キョコタン。「ゆらのとを」「ゆうされば」景色が違う。

「ひさかたの」

かなちゃん。「紀貫之だったかな。鶯や鹿が鳴くように自然な発語が詩になることがあるって言ってたのは。想いがあればカケラだけでも詩みたい」

読手になるにはA級が条件と知ったかなちゃん…難しい…

「今どんなに苦労してても部長は絶対いつかA級になる。(読手への)憧れを消すことなんかない。」

「しのぶれど」平兼盛

VS

「恋すてふ」壬生忠見

太一を見てかなちゃんが思い出す。

960年 62代村上天皇主催。天徳内裏歌合。

ちはやが新に電話する。

「携帯ってかささぎみたいだね〜」

かなちゃん:「かささぎ」は織姫と彦星が天の川で逢うのを翼を橋にして導いた鳥です。“渡す““橋”と一緒に読まれて「逢う」を助けます。

新が帰ってきた。カルタをしてる姿が見れた。

「こぬ人を」「めぐりあいて」

百人一首は読まれた年代順に番号が振られている。

「なにわが」は19番・・10世紀(900年代)

「なにわえ」は88番・・12世紀(1100年代)

200年の隔たり。どちらも女性

・19「なにわがた」伊勢。・・冬枯れた芦のくすんだ緑。

・88「なにわえの」皇嘉門院別當(こうかもんいんのべっとう)・・若い芦の緑。難波の入江は遊女が多かったので艶っぽい色味の中の緑。

かなちゃん

「おおえやま」小式部内侍(こしきぶのないし)娘

「あらざらん」和泉式部(いずみしきぶ)母

(兄弟)

17「ちはやぶる」 在原業平(弟)

16「たちわかれ」 中納言行平(兄)

(親子)

「夜をこめて」 清少納言 娘

「契りきな」 清原元輔 父

(ライバル)

「夜をこめて」 清少納言 娘

「めぐりあいて」 紫式部

4「田子の浦に」を送るかなちゃん

富士の高嶺に

「大きなものには引力がある気がして。。」

運命戦

西田君 3「あしびきの」

太一「せをはやみ」

敵陣を取りに行く太一「運命戦?ふざけんな。運命なんかに任せねえ」(←カッコイイ!)

負ける…😭

「よかったな。運が良くて」当たる太一。そして1人で後悔。

「きついな一生懸命って。言い訳がきかねえよ」

「ごめんな」

(この一連のシーンいいなあ。。)

かなちゃん「120%が出せた。勝ち負けをおいて自分のカルタをしようって。気負いがなかったから」